犬と人間の歴史は非常に長く、犬が人間のそばで暮らし始めたのは今から1万5000年前(旧石器時代)からとも言われています。

犬とは学術的には「イエイヌ」として扱われています。その起源はオオカミとされていて、犬とオオカミのDNAは99.9%が同じともいわれています。

1993年にD. E. ウィルソン と D. A. M.リーダーが発表した「世界の哺乳類種」により、イエイヌが改めてタイリクオオカミ(Canis lupus、以下オオカミ)の亜種として周知されるようになりました。

その結果、イエイヌの学名は C. lupus familiaris(Canis lupus familiaris:家庭のオオカミ)が一般的になっています。

犬の起源からもわかる通り、犬の生態を知るうえで「オオカミ」の生態を知ることはとても大切だと考えています。

実際にイエイヌは本来「でんぷんを分解する能力」は非常に少なかったといわれています。これはオオカミと同じで、現在でもイエイヌの唾液にはでんぷんを分解する酵素はほとんど含まれていません。※人間やうさぎ、馬、ヤギ、ウシ、豚など多くの動物は唾液中にでんぷん分解酵素を含んでいます。

これはつまり、犬がもともと肉食で穀物類を食べていなかった証拠と言われています。ちなみに猫も唾液中に「でんぷん分解酵素」はほとんど含まれていません。

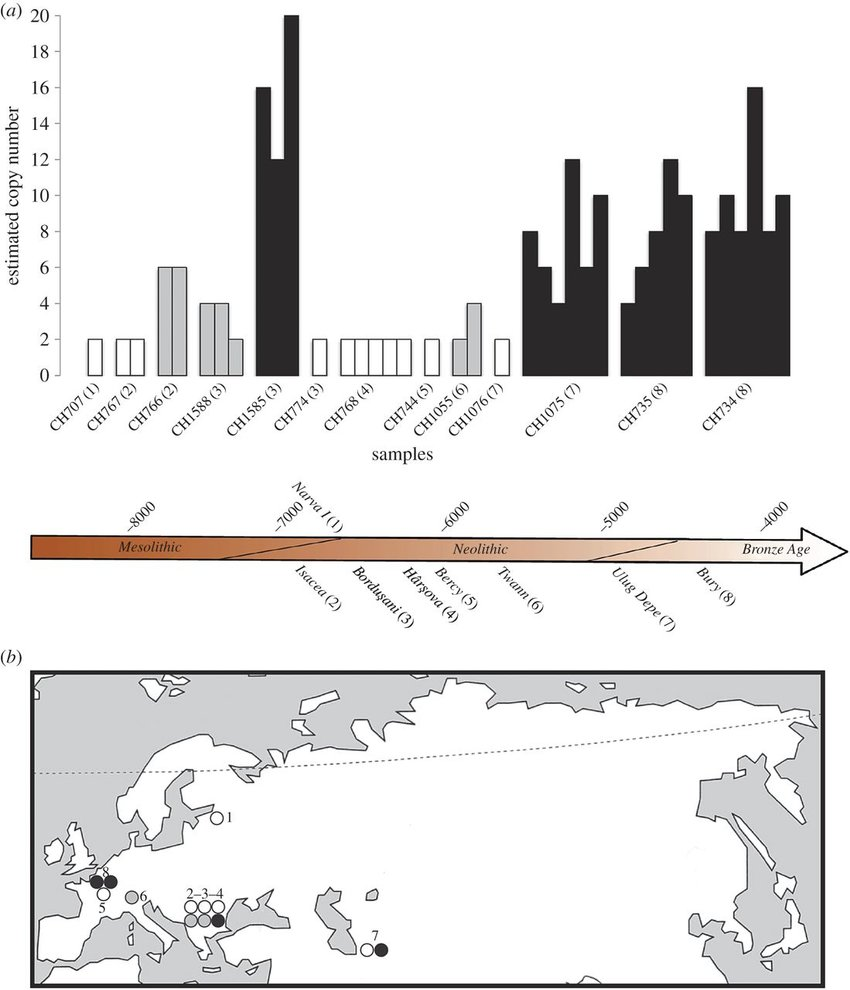

図にあるのは化石などから判明した年代別のイヌのでんぷん分解酵素(AMY2B)の種類の推移です。旧石器時代頃まではでんぷん分解酵素(AMY2B)がほとんど無く、穀物類を食べていなかった(食べても消化できなかった)ことが分かります。

一方で中石器時代から新石器時代にかけて急激にでんぷん分解酵素(AMY2B)を獲得し(体内の分解酵素の種類が増えています)人類と共存するようになって後天的に穀物類を消化できるように進化していったことが分かります。